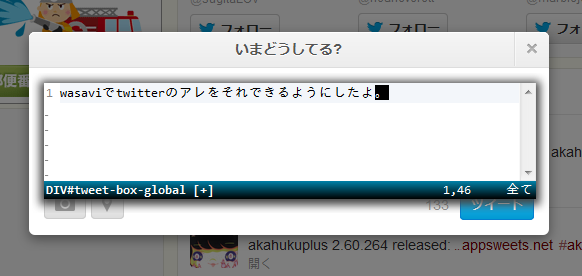

wasavi を起動するためのキーストロークを監視するために、各ページに小さなスクリプトを走らせ、そこであろうことか Node とか HTMLTextAreaElementとか HTMLInputElementとかの prototype が持つ addEventListener() と removeEventListener() をフックしている。これは、wasavi を起動するためのキーストロークを完全にページ上のスクリプトから隠すためだ。なかなかアクロバットである。

しかしこれは、特にキーボード周りのエクステンションを wasavi と同時に動かした場合にそれぞれが正しく動くのか、微妙だ。もしエクステンションシステムがもっと優れたショートカットキーの仕組みを提供してくれていれば、そっちを使ったほうが絶対にいい。

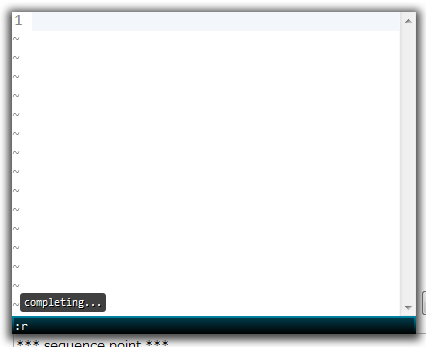

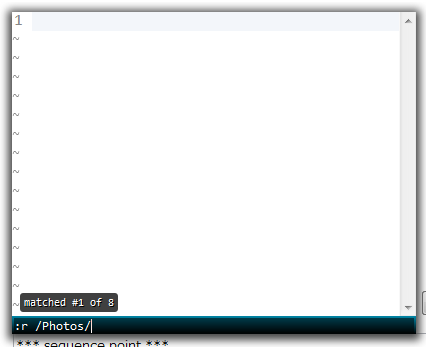

Firefox の Add-on SDK には hotkeys モジュールがある。エクステンションのバックグラウンドでストロークとそのハンドラを登録する。ハンドラ内で各タブ上のエージェントにメッセージを投げてやればいい。

Chrome には Commands API がある。これが、ちょっとまだよくわからない。コマンドは manifest に登録するのである。ふーん、え? じゃスクリプトで動的に再定義はできないの? しかしドキュメントは何も答えてくれない……。こちらも基本的な仕組みはバックグラウンドでハンドラを登録するという形になる。

Opera にはない。また、Opera 15 も Commands API はまだサポートしていない。

というわけでとりあえず Firefox の場合はエージェント上でキーストロークを監視するのではなく、hotkeys モジュールを使用するようにした。その副作用として、今まではモディファイアとして shift と ctrl だけを認識するようにしていたのが、alt/meta/accel キーも使用できるようになっている。それぞれ wasavi の設定ページでは、a/m/x と記述する。たとえば alt+meta+p なら <a-m-p> と書く。

* * *

ははあ、わかった。Commands API では、スクリプトから動的にキーストロークを再定義することはできない。その代わり、Chrome の拡張機能ページの最下部に「キーボード ショートカット」というリンクがあり、対話的にストロークを変更できる。

なるほどねー!

しかし Commands API を通したキーストロークはかなり制限されているようだ。どうも

- モディファイアが最低 1 種必須。ここで言うモディファイアとは Ctrl または Alt。もしかしたらキーボードによっては Meta や Command も有効かもしれない。

- モディファイアではないキーは、0 ~ 9 および A ~ Z のみ。

というような感じらしい。

つまり wasavi を起動させるための Ctrl+Enter とかは定義できない。……だめじゃん。